野中 笙太郎

●滞在先:アテネ工科大学 (National Technical University of Athens), Athens Greece

●滞在期間:2023年9月22日~2023年11月27日

はじめに

2023年9月22日から2023年11月27日までの約2ヶ月間、ギリシャのアテネにあるNTUA(National Technical University of Athens)のエネルギーマネジメントチームにおいて共同研究を行いました。研究内容と現地での生活について説明します。

アテネ

NTUAがあるアテネはギリシャ最大の都市です。公用語としてギリシャ語が用いられており、レストランなどではギリシャ語が話されていますが、日本よりも英語が堪能な人が多く、滞在中は特に苦労をしませんでした。アテネの有名な観光地としてはアクロポリスがあります。アクロポリスとは「高い丘の上の都市」という意味です。神殿などが多くあり、有名なものとしてはパルテノン神殿があります。滞在中にパルテノン神殿を訪れましたが、荘厳な雰囲気があり、とても感動しました。また、アテネの中心地としてはシンタグマ広場があります。このシンタグマ広場は昼夜問わず人であふれていました。休みの日には、地下鉄に乗ってシンタグマ広場やアクロポリスなどの観光地を巡っていました。NTUAがあるのはゾグラフォウと呼ばれる地域です。ここは先ほど述べた場所とは違い、閑静な住宅街という感じでした。また、治安も中心地などと比べて良く、滞在中は快適に過ごすことが出来ました。さらに、ゾグラフォウには多種多様なレストランなどがあり、滞在中は日本食が恋しくなった際にはお寿司を食べるなどしました。また、ギリシャの友人たちと夜遅くまでお酒を飲むなど、交流を深めました。

パルテノン神殿

シンタグマ広場

NTUA

NTUAはギリシャの中で、特に古く権威のある大学の1つです。9つの学部からなり、私は日本で言う電気情報工学部 (Electrical and Computer Engineering) のような学部の研究室に所属していました。ほとんどの学生がギリシャ出身の人であり、研究室は私以外ギリシャの人でした。そのため、研究室内では基本的にはギリシャ語での会話が行われていました。ただ私のような海外からの留学生も存在はしており、基本的にはそのような生徒はNTUAに併設している学生寮で生活をしており、交流を深めることが出来ました。私の場合は、中国、マレーシア、コスタリカの人と仲良くなることが出来ました。さらにNTUAはギリシャで優秀な人が集まるため、研究室内で議論などをすると、優秀だと感じることが多かったです。

Electrical and Computer Engineering棟

研究室の様子

研修内容

私はNTUAにおいて、エネルギーマネジメントチームの一員として、空調アグリゲーション手法に関する研究を行いました。

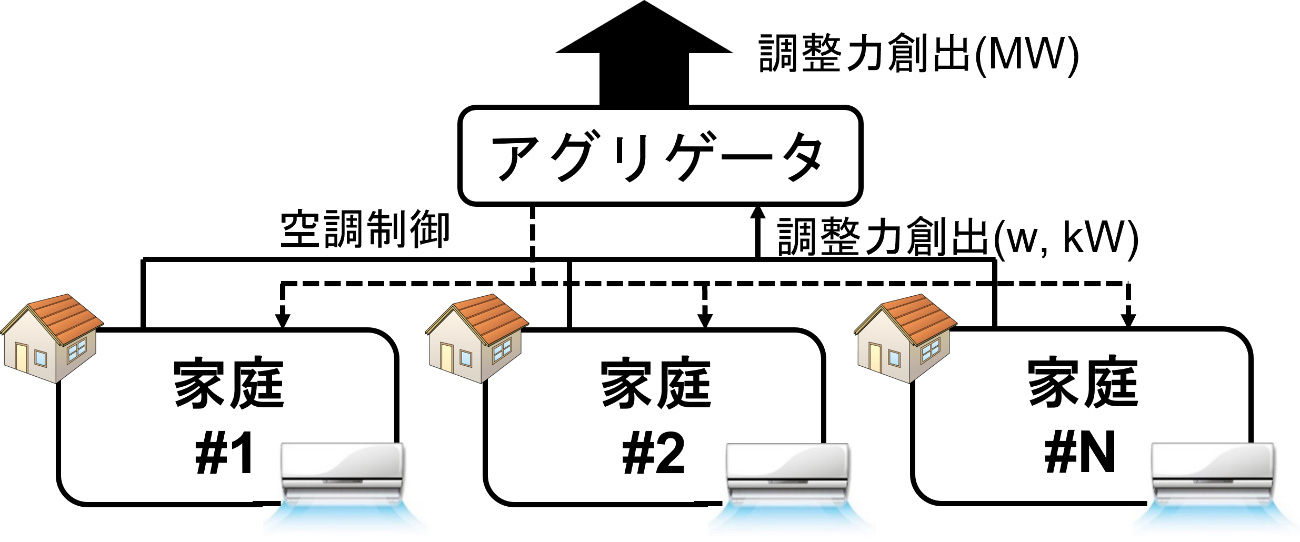

ここで私が日本とアテネで取り組んだ研究内容である深層強化学習を用いた快適性を考慮する空調アグリゲーション手法について説明します。まず、研究背景として脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの導入が近年進んでいます。再生可能エネルギーはクリーンなエネルギーではあるものの, 太陽光発電などを考えるとわかるように、天候などに発電量が作用され出力調整が困難という課題があります。電力網は電力の需要と供給のバランスが取れないと停電などの障害が発生してしまいます。そのため, この出力調整の難しさが再生可能エネルギーのさらなる導入の大きな課題となっています。そのような状況で調整力と呼ばれる電力が注目を浴びています。調整力とは電力網のバランスをとるための電力のことです。従来の電力システムでは, 発電所などがこの調整力を創出することで電力システムのバランスをとっていました. しかし, さらなる再生可能エネルギーの導入に向けては既存の電力システムでは限界があります. そこで供給側からだけでなく需要側からも調整力を確保する動きが進んでいます. 需要側でも節電や需要を増やすことで調整力を創出することが可能です. しかし, 家庭などの需要側は単体では創出できる調整力量に限界があります。そこで家庭が創出する調整力を取りまとめることで大きな調整力とする技術があります。これをアグリゲーション技術といいます。アグリゲーション技術を考える上で需要家の持つ電力資源を制御する必要があります。この需要家がもつ電力資源を分散型エネルギーリソースといいます。分散型エネルギーリソースの例としては, 太陽光パネル, 空調, 電気自動車, 蓄電池などがあります。私はこの中でも, 特に空調に注目しました。空調は建物の消費電力の約40%を占め, また制御が容易なものとなっているからです。しかし, 空調を活用する上で居住者の快適性を考える必要があります。そのため, 空調をアグリゲーションする際には, 居住者の快適性を保ちつつ快適性を維持することが必要です。上記のような背景から私は深層強化学習を用いた快適性を考慮した空調アグリゲーション手法に関して研究していました。

この研究内容に関して、修士1年生の頃から月に1度ほどNTUAを含む海外の研究チームとミーティングを行っていました。その際に、私の研究内容について紹介をしたところ、非常に興味を持ってくださり、また似たような研究をしている学生がギリシャにいるということで共同研究として何かできないかという話になりました。そこで、私が渡航し、研究内容を対面で紹介し、共同研究に関する議論を重ねようということで今回の渡航が決まりました。

主に取り組んだ内容としては、まず自分自身の研究内容をギリシャの研究チームに共有しました。具体的には、先生方や似たような研究をしているギリシャの学生と一緒にミーティングを行いました。その結果、似たような対象を研究しており、手法が互いに大きく異なることが分かりました。そのため、今後は研究対象のモデルなどを揃え、お互いの手法の性能などを比較していこうという話になりました。その他に取り組んだ内容としては、自分自身の研究の発展先などについて調査や議論を行っていました。このように、対面で交流を行い、知識や研究内容を共有することを今回の渡航ではメインに行いました。このことによって、これまでよりもさらにギリシャの研究チームと私たち大阪大学のチームとの関係性が、より強固なものになりました。そして、今後はそれをしっかりと論文などの目に見える形にしていきたいと思います。

アグリゲーションのイメージ図

おわりに

今回のインターンシップを通じて、英語を話さなければならない状況に身を置くことによって英語力を向上させることが出来ました。また、海外に2ヶ月間という長い期間滞在することは初めてで、良い経験となりました。この記事を見ている人で、海外インターンシップに参加するか悩んでいる人はぜひ参加してほしいです。海外に長い期間滞在し、その地域の文化を学ぶことは人生において大きくプラスに働きます。英語に関しては行ってみて考えたらよいと思います。

最後に、今回の海外インターンシップに際し、快く受け入れてくださったNTUAのDimitrios Soudris教授とPavlos Georgilakis教授、現地にて面倒を見て頂いたMarkosさんをはじめとするエネルギーマネジメントチームの皆様、共同研究の打ち合わせやインターン先のご紹介など全体を通してお世話になった谷口先生ならびに尾上先生とFrancky Catthoor教授、またこのような貴重な機会を提供していただいた大阪大学情報科学研究科、NTUA、AUTH、imecの関係者皆様に深く感謝を申し上げます。